| 瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう、(北朝)明徳2年/(南朝)元中8年12月8日(1392年1月2日) - 文明5年5月8日(1473年6月3日))は、室町時代中期の臨済宗の僧。和泉国の出身で、俗姓は大伴氏。諱は周鳳。字は瑞渓。臥雲山人とも称される。諡号は興宗明教禅師。 臥雲日件録(がうんじっけんろく)は、相国寺の瑞渓周鳳の日記。七四冊(現存は一冊)。1446年から73年までの記録で、社会情勢だけでなく禅宗・学芸史料にも富む。 |

|

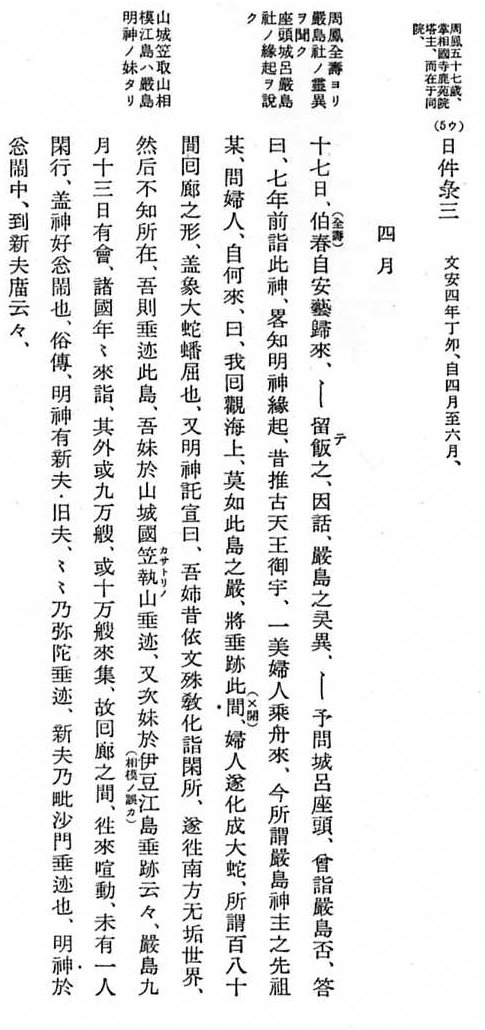

| -臥雲日件録 四月十七日条の部 P13 広島県立図書館所蔵- |

| 臥雲日件録には厳島社の縁起・俗伝などが記されている。 |

| 7年前(永享十二年 1440)厳島社に詣でた座頭の城呂が現地で知り得たところを聞いて、瑞渓 |

| 周鳳(ずいけいしゅうほう)が文安四年(1447)四月十七日に書き留めたものである。 |

| 推古天皇の御代に厳島神主の先祖が海上で船上の一美婦人に出会い、「我は海上を廻り観て |

| きたが此島ほど厳しい所はないので、ここに跡を垂れようと思う」と告げられる。やがて美婦人は |

| 化して大蛇となったが、神社の百八十間の廻廊は大蛇の幡屈した様をかたどったものにほかな |

| らない。また明神は託宣して、「我が姉は文殊菩薩の教化を受けて閑所に詣で、ついいで南方 |

| 無垢世界に往き、その後所在が知れない。妹は笠取山に、次の妹は伊豆の江島に、それぞれ |

| 跡を垂れている」と。 厳島では九月十三日に法会が催され、諸国より年々多くの参詣があり、 |

| 参詣の船は九万も十万も参集するので、社殿の廻廊界隈の往来はおびただしく、一人として静 |

| かに歩く者はない。これは明神が忩閙(そうどう)を好まれるからである。俗伝に、明神には新旧 |

| 二人の夫があって、旧夫は弥陀の垂跡、新夫は毘沙門の垂跡であり、明神は法会の忩閙(そう |

| どう)にまぎれて新夫の庿(びょう)に赴(おもむ)くのだといわれている。 |

| 参考文献:広島県史 中世 P874-875 |