|

| 友田興藤の墓 |

| 応仁元年(1467年)の応仁の乱、 |

| 世は正に戦国時代(室町)のまっさかり。 |

| 厳島神社神主家として、桜尾城主として |

| 神領を支配するも、天文十年(1541年) |

| 大内義隆との戦いに敗れ、城内にて自決。 |

| 鎌倉時代から続いてきた藤原神主家は |

| 完全に絶える。それは466年前のこと。 |

| この形式の墓を「宝筐印塔」という。 |

(2007年記) |

|

| 桜尾城主であった藤原一族の墓群。 |

| 興藤の墓の後ろに葬られている。 |

| 教親・宗親・興親の墓もある |

| のだと思われる。 |

|

| ◆応仁の乱とは、1467年(応仁1)から11年間続いた内乱。 |

| 細川勝元と山名持豊(宗全)との対立に、将軍足利義政の跡継ぎ問題、斯波・ |

| 畠山両管領家の相続争いがからんで、諸国の守護大名が細川方の東軍と |

| 山名方の西軍に分かれて戦った。 |

| 戦乱は地方に拡散し、戦国時代を現出。京都は荒廃し、以後幕府の権威は |

| 失墜した。 |

|

|

| 陶晴賢の墓 |

|

| 毛利元就との厳島の合戦 |

| に敗れた晴賢は、桜尾城で |

| 首実検の後、洞雲寺に葬られた。 |

◆首実験とは、戦場で討ち取った敵

の首を大将の前で面識者に見せ、

その首の主を確認させたこと。 |

|

| 毛利元清の墓 |

| 桂元澄の次に桜尾城主 |

| になった人物。 |

|

|

|

|

| 桂元澄 と夫人の墓 |

| 弘治元年(1555)厳島合戦で陶晴賢 |

| に勝った毛利元就が桜尾城主と |

| する。 |

|

|

| <廿日市町指定史跡> |

|

|

| 桂元澄墓 |

| 元澄は毛利家の重臣より厳島合戦の前夜より |

| 桜尾城主として所在に君臨すること十六年永禄 |

| 十二年卒す。後裔桂太郎城址を町に贈り、 |

| 以って桂公園としてのこす。 |

|

| 毛利元清夫妻墓 |

| 元就の四男元清は長府毛利家の遠祖なり。 |

| 初め備中 猿懸城主 穂田氏を嗣ぎ、 |

| 後、毛利氏に復す。元澄のあとを承け桜尾 |

|

| 城主となり経営すること二十九年、慶長二年 |

| 卒す。法名を洞雲寺笑山と号す。 |

|

| 廿日市町教育委員会 |

|

| ◆ 板碑文の後裔「桂太郎」とは、1901年から1912年までの間に、 |

| 第11代(5年)・第13代(3年)・第15代(1年)と総理大臣となった人物。 |

| ◆ 卒すとは、特に律令制における官僚の序列、四位・五位の人の死去をいう。 |

| ◆ 経営するとは、方針を定め、組織を整え目的を達成するよう持続的に事を行うこと。 |

| ◆ 号すとは、名付ける。 |

|

|

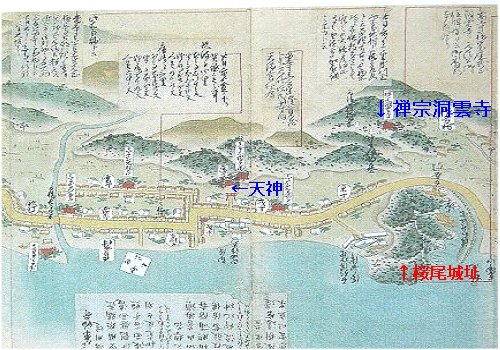

| <旧 山 陽 道 行 程 記> |

|

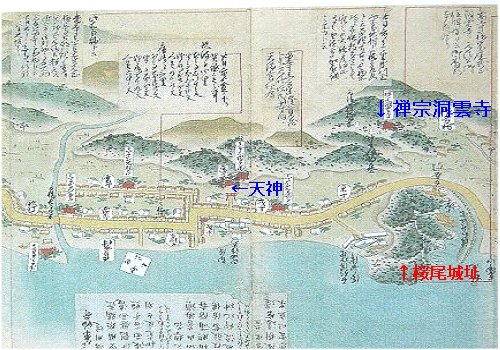

| 寛保二年(1742) 毛利家 絵図方 有馬喜三太作 |

| (図説 廿日市の歴史より) |

|

|

| 海に面した桜尾山に桜尾城はあった。岬の突端よりもう少し沖に離れた位置に現在の宮島街道があり、桜尾新開は相当規模の大きい埋め立てであったことがよくわかる。文久2年(1862年)とも明治二年(1869年)とも説があるが、半世紀かけて完成したとある。 |

|

| 上の絵図、桜尾城址の部分に注目すると、小高い山しか描かれていない。 |

| その訳は、慶長五年(1600)関ヶ原の戦い後、毛利氏が防長へ転封 (領地の移し替え) になり、城としての役目を終えた桜尾城は、次第に荒廃していったと考えられ、寛保二年(1742)に有馬が絵図を描くころには、まったく城塞の痕跡が見られなかったので山しか描かなかったということだと思われる。 |