|

| Y字交差点(中道バス停) |

|

| 右 錦町・羅漢高原 生山峠へ続く |

|

| 左 美和町・本郷村 大明庵へ続く |

|

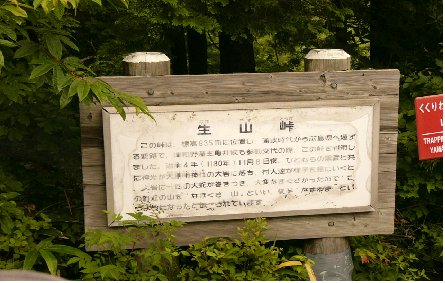

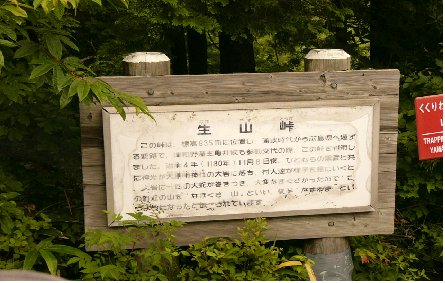

| 生山峠 |

| この峠は、標高835mに位置し、藩政時代から広島県へ通ず |

| る要路で、津和野藩主亀井候も参勤交代の際、この峠を利用し |

| ました。 治承4年 (1180年) 11月8日夜、ひとむらの黒雲と共 |

| に伸光が大原明神社の大岩に落ち、村人達が様子を見にいくと |

| 、大岩に一匹の大蛇が巻きつき、大変なまぐさかったので、こ |

| の附近の山を "なまくさ 山" といい、後に "なまやま" とい |

| うようになったと伝えられています。 |

|

|

|

|

| 御本尊 |

|

|

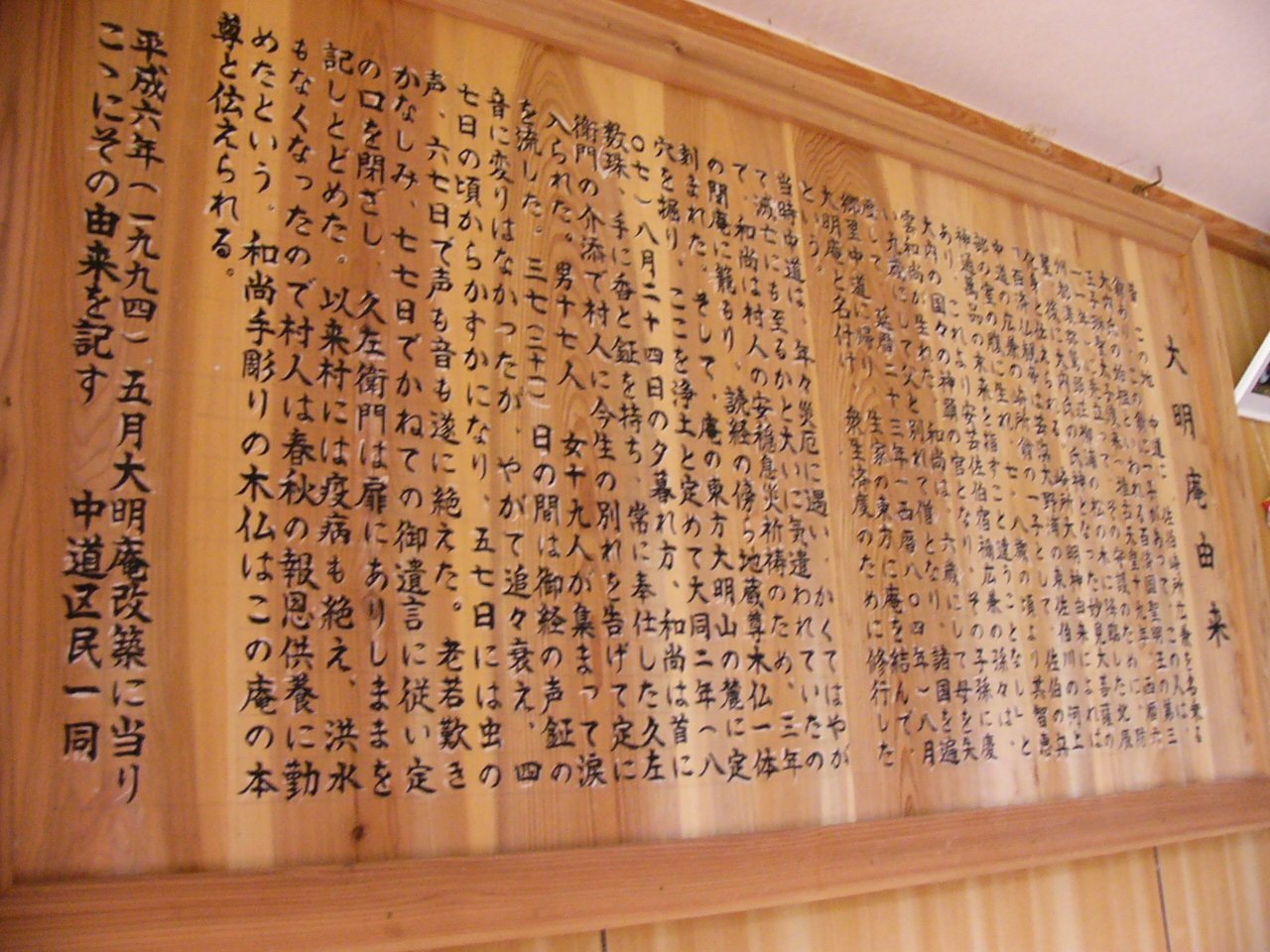

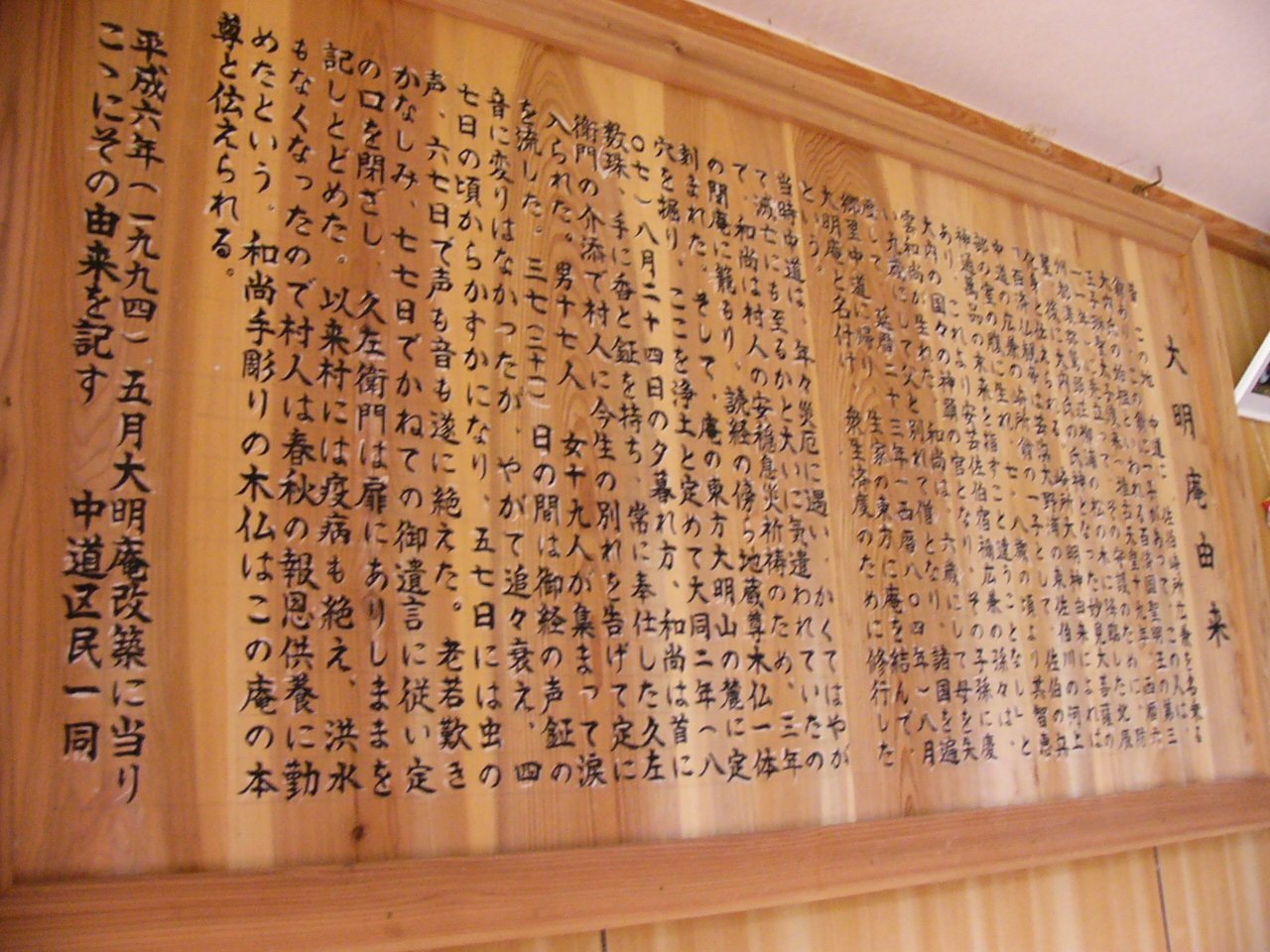

| 大明庵由来 |

| 昔 この地 中道に 佐伯崎所広兼を名乗る |

| 翁あり。この翁に一子があって、この人は、 |

| 大内氏の始祖といわれる百済国聖明王の第三 |

| 王子琳聖太子渡来(推古天皇十九年、西暦六 |

| 一一年) に先立って、その守護のために、防 |

| 州都濃郡鷲頭荘柳浦の松の木に降臨した北辰 |

| 星、後に大内氏の氏神となった妙見大菩薩の |

| 化身と伝えれる。崎所大明神由来によれば |

| 「百済仏観帝は芸浜大野浦の東佐伯川の河上 |

| 中道の広兼の崎所翁の一子として、佐伯の兵 |

| 部の室の腹に生れ、七・八歳の頃より其智恵 |

| 神通萬品の未来を指すこと違うことなし」 と |

| あり、これより安芸佐伯宿禰広兼の孫々は、 |

| 大内の国々の神頭の官となり、その子孫に慶 |

| 雲和尚が生れた。和尚は、六歳にして母を失 |

| い九歳にして父と別れて僧となり、諸国を遍 |

| 歴して、延暦二十三年(西暦八〇四年) 八月 |

| 郷里中道に帰り、生家の東方に庵を結んで、 |

| 大明庵と名付け、衆生済度のため修行した |

| という。 |

| 当時中道は、年々災厄に遇い、かくてはやが |

| て滅亡にも至るかと大いに気遣われていたの |

| で、和尚は村人の安穏息災祈祷のため、三年 |

| の間庵に籠もり、読経の傍ら地蔵尊木仏一体 |

| 刻まれた。そして、庵の東方大明山の麓に定 |

| 穴を掘り、ここを浄土と定めて大同二年 (八 |

| 〇七)八月二十四日の夕暮れ方、和尚は首に |

| 数珠・手に香と鉦を持ち、常に奉仕した久左 |

| 衛門の介添で村人に今生の別れを告げて定に |

| 入られた。男十七人、女十九人が集まって涙 |

| を流した。三七(二十一)日の間は御経の声鉦の |

| 音に変わりはなかったが、やがて追々衰え、四 |

| 七日の頃からかすかになり、五七日には虫の |

| 声、六七日で声も音も遂に絶えた。老若欺き |

| かなしみ、七七日でかねての御遺言の従い定 |

| の口を閉ざし、久左衛門は扉にありしままを |

| 記しとどめた。以来村には疫病も絶え、洪水 |

| もなくなったので村人は春秋の報恩供養に勤 |

| めたという。和尚手作りの木仏はこの庵の本 |

| 尊と伝えられる。 |

| 平成六年(一九九四) 五月大明庵改築に当り |

こヽにその由来を記す 中道区民一同

|

|

| 「注」 |

| 妙見大菩薩 |

| 北斗七星を神格化した菩薩。 |

| 衆生済度(しゅじょうさいど) |

| 仏・菩薩などが衆生を迷いの中から救済して悟りを得させること。 |

|

| 庵の浦 東方大明山の麓にある定穴 |

|

|

| 中道には大明庵のほかに崎所神社がある。 |

| ただし、現在は個人管理になっているため、参拝は不可。 |

| この近隣には、河津・阿賀の三箇所に崎所神社はある。 |

| 阿賀の崎所神社は所在地未確認。 |

| 河津はだいぶ荒廃している。 |

| 錦町向峠(むこたお)の後にそびえる小五郎山に「龍の駒」 |

| という伝説がある。 |

| 重氏と龍の駒を祀った崎所神社(さきのせ)と小五郎山から |

| 馬が落ちて川原に馬の体の跡でくぼみができたという岩が近くにある。 |

|

|

|

| 小五郎山と川原 |

河津 崎所大明神 |