|

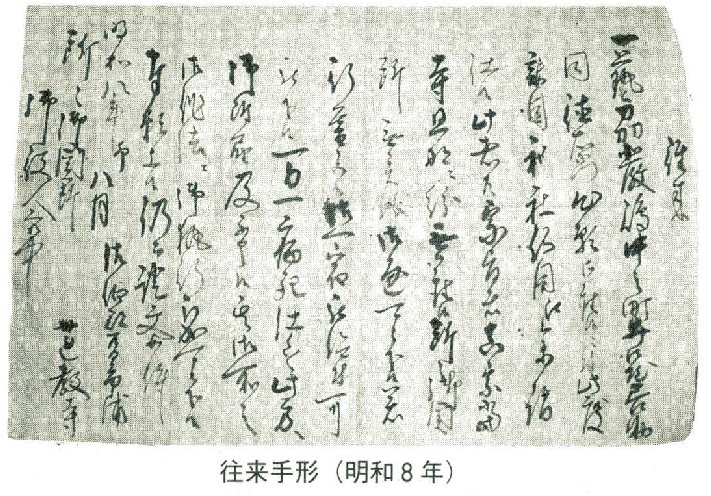

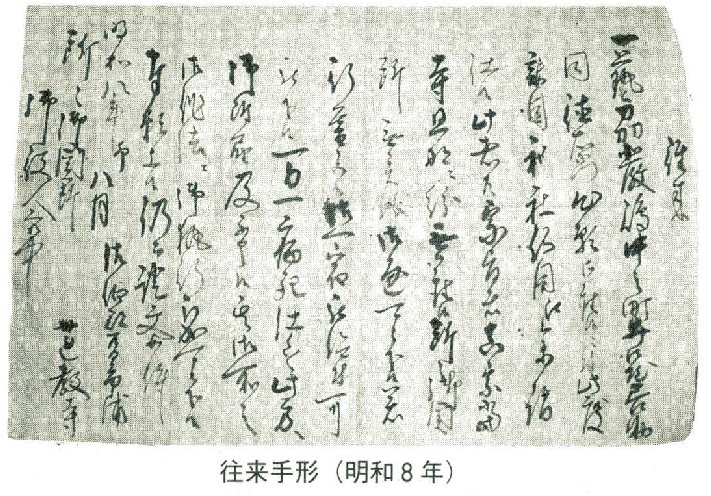

| 廿日市蓮教寺 往来手形之事 |

| トップ > 廿日市再発見 Archives > 往来手形之事 |

明和八年(1771) 八月

(第十代徳川家治の時代) 厳島の中之町住人

井口屋善助・徳右衛門が旅行のとき廿日市蓮教寺から受けた往来手形。

| 時代背景 |

| 明和8年(1771) 10月28日、第7代藩主浅野重晟大絵馬(竹村随翁画)を厳島社に奉納する。 |

| 安永元年(1772) 5月、広島藩、管絃祭の御供船の飾りが華美になることを禁止する。 |

| 安永3年(1774) 宮島での富くじ興行、年2回許可される。 |

往来手形とは、江戸時代、関所を通過する際に示す

身分証明書。庄屋・名主・檀那寺などが発行した。

ところどころおんせきしょの 役人宛で

連教寺の発行した往来手形である。

この事例では、蓮教寺が厳島中之町の井口屋善助と

同徳右衛門がこのたび諸国の神社仏閣へ参詣するた

め出願した。この者たちは真言宗当寺(蓮教寺)の旦那

に間違いなく、関所を反対なく御通し下さい。仮に日が

暮れれば旅籠に一晩泊まるよう命令して下さるよう,

万一病死致しましたならば、こなたへのお届けは及ば

ず、そちらの作法にてなされるようお願いする次第です

よって証文くだんのごとしとある。

| 往 来 | |

| 一、 | 芸州中之町井口屋善助、同徳右衛門出願御座候に付、此の度諸国 |

| 神社仏閣へ参詣仕り候。 此の者共宗旨は真宗当寺旦那に紛れ御座 | |

| なく候、所々御関所異議なく御通し下さるべく候。 若し行き暮れ候わば | |

| 御一宿仰せつけられ下さるべく候万一病死仕り候わば此方へ御附け届 | |

| に及び申さず候、其御所の御作法に御執行成され下さるべく候、願上げ | |

| 奉り候、よって証文件の如し。 | |

| 佐伯郡廿日市浦 | |

| 蓮教寺印 | |

| 明和八年卯八月 | |

| 所々御関所 | |

| 御役人衆中 | |

|

(参考文献 安芸の蓮教寺 発行 蓮教寺より)

| 檀家・寺請制度について。 |

| 檀那とは、寺や僧の側から布施をする人をいう。 |

| 寛文四年(1664)第4代将軍徳川家綱の時代に江戸幕府がキリスト教や不受不施派を禁制として、信徒に対し改宗を強制 |

| することを目的として制定された檀家制度(だんかせいど)は、仏教の檀信徒であることの証明を寺院から請ける制度である。 |

| 寺請制度(てらうけせいど)ともいう。 |

| 寺請制度の確立によって民衆は、いずれかの寺院を菩提寺と定め、その檀家となる事を義務付けられた。 |

| 寺院では現在の戸籍に当たる宗門人別帳が作成され、旅行や住居の移動の際にはその証文(寺請証文)が必要とされた。 |

| 各戸には仏壇が置かれ、法要の際には僧侶を招くという慣習が定まり、寺院に一定の信徒と収入を保証される形となった。 |

| 参考Web: 「寺請制度」 『フリー百貨事典 ウイキペディア(Wikipedia) 日本語版』 |

| 取得 2008年8月3日(日)、 最終更新 2008年7月10日 (木) 00:17。 |