|

|

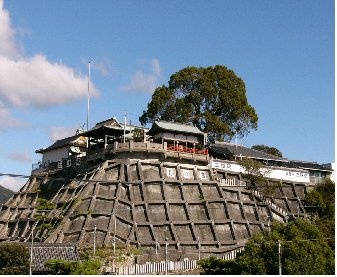

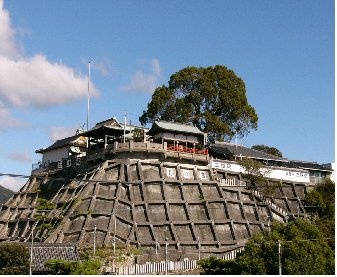

| 天満宮は、厳島神社神主を命じられた周防前司藤原親実が鎌倉から下向し、桜尾城に入り、かって |

| 藤原氏の氏神であった鎌倉の荏柄天満宮を、天福元年桜尾城に入り、天福元年(1233)に篠尾山に |

勧請 (かんじょう・・・神仏の来臨を請うこと)

したと伝えられる。

|

| 天文十年(1541)友田興藤が桜尾城を大内義隆に包囲され切腹し、神主家が滅びたあとは、荒廃した |

| と考えられ、百余年後廿日市の氏神となり、厳島大聖院の僧・良仙の尽力によってさらに社殿が造営 |

| された。それまで廿日市の西側では下平良の新宮、東側では佐方の八幡宮を祀っていた。 |

|

| 江戸時代は、正覚院が天満宮を祀って居たので天神坊と呼んでいた。 |

| その後時代が下がり、明治元年(1868)新政府・明治政府によって古代以来の神仏習合を禁じた命令 |

| が出されたことにより、明治中期から、天神坊から分離して祀られるようになった。 |

| 天満宮は、勉学の神として、また祭礼は10月第2土曜・日曜日に廿日市の氏神祭として執り行われて |

いる。

|

菅原道真と天満宮

|

|

はじめ、怨霊になってすさまじい報復をしたと信じられて |

| いました。醍醐天皇の時代、右大臣となった道真ですが、 |

| 政敵の左大臣藤原時平との抗争で突然太宰権師に |

| 左遷され,失意の内に2年後59才で亡くなりました. |

| 道真は宇多上皇をバックに文人サロンを宮廷に作ろうと |

| (菅原道真公) |

したのに対し,時平は醍醐天皇と共に法制や荘園改革 |

|

| など実務に意欲を燃やしたので,道真グループを暫く遠ざけようとした。時平としては改革が進めば, |

| 間もなく道真を都に呼び戻しても良いと考えていたようですが,それまでに道真が断腸の思いで亡く |

| なってしまったので,一方的にひどい仕打ちだとされてしまったようです。 |

|

| 時平は一旦抗争に勝ちましたが,弟の忠平とは互いに反目し,忠平は間もなく道真は冤罪(無実の罪) |

| で,きっと報復があると過大な宣伝をしたため、その後悪いことが起こるとみな時平のせいで,道真の |

| 怨霊が京の都に取りついたと思うようになりました。 |

| ライバルの時平も39才の若さで急死。京の町には疫病が何年も流行り,農家には凶作が続きました。 |

| 「すべては道真の怨霊のなせる業なり」と当時の記録書「日本紀略」に記されています。 |

| 災いはまだ収まらず,清涼殿に激しい落雷があり,大納言藤原清貫が即死,右中弁平希世が、大やけ |

| どを負いました。 |

| 雷鳴は道真の怒号であると言われるようになり,「くわばら,くわばら」と手を合わせる習慣ができました。 |

| 「くわばら」は道真の邸のあった地名で,今も桑原町の名が残っていますが,島津製作所三条工場の敷地 |

| になっています。 |

| (2002年12月10日当時、事業部主任 田中耕一氏がノーベル賞を受賞 京都市中京区西の京桑原町1)。 |

|

| 手を合わせるのは「桑原の道真様,お静まり下さい」の祈りです。 |

| 道真の怨霊を鎮めるため大急ぎで神として祀ることになり、御所の北にあった天の神の社に道真を合祀し, |

| 北野天満宮天神としました。 |

| 江戸時代には寺子屋の精神的中心として道真御分霊がお祀りされるなど、「天神様」として親しまれ、 |

| 以来学問の神様としての信仰は現在に至るまで受け継がれています。 |

|

| 東風(こち)吹かばにほひおこせよ梅の花 (道真) |

|

| 宇多天皇の信任を受け政治の中心で活躍していた菅原道真であったが、901年2月21日(旧暦1月25日) |

| に大宰府に左遷された。都を去るときにこの歌を詠んだ。 |

|

天神様と牛

|

| 天神と牛の歴史的な関係は古くから深いものがあります。 |

| 道真は、承和十二年(845)6月25日京都の菅原院で誕生。 |

| この日が、乙丑であり、死去の延喜3年(903)2月25日丑の日であった。 |

| また、道真公の遺言として轜車(じしゃ)を「人にひかせず牛の行くところにとどめよ」とあり、その場所を墓所と定 |

| めた。その場所が、都府楼の北東(丑寅)の方であった (鬼門にあたる)

などの多くの牛との関わり伝承があり、 |

| 牛は天神様の「神使」 として篤く信仰されている。 |

|

廿日市 正覚院

|

| 安芸国は、高野山の荘園が多くあり、その関係で真言宗 (平安初期入唐した空海が恵果から密教を受けて帰 |

| 国、開宗した) が盛んで廿日市も例外ではなく、最も古い真言宗の極楽寺と篠尾山の正覚院がある。 |

|

| 正覚院は、真言宗 篠尾山と号し、天平九年(737)行基菩薩開基と伝えられる。 |

| 廿日市市重要文化財で

旅の守り神とされる十王像があります。 |

| 旅人はまず十王に今回の旅の安全を祈願し、再び西国街道を西へ東へと次の宿へ急ぐのです。 |

|

| 十王とは、冥界 (死後の世界) において死者の生前における罪を裁断する十人の裁判官のことで、 |

| 閻魔王・秦広王・初江王・宋帝王・五官王・変成王・太山王・平等王・都市王・五道転輪王をいう。 |

| 死者は初七日から七七日までの各七日、百箇日、一周忌、三回忌まで10回にわたり、前世の功罪を裁き来世 |

の生を十王によって定められるのである。

中国・唐代末に道教の影響で成立し、平安中期以降

日本にも移入された。 |

|

|

十王像 |

|

|

| 戻る Top |