|

�����_�Ђ̓�������̍ЊQ�Ɠ����Ă������j �������_�Бn�� �����������̐m���O�N�i1168�j�\�ꌎ���A�������ɂ���āA���̎��_�Ƃ��āA�����M�̑Ώۂł��錵���_�Ђ́A�Ƒn�I�ȊC����Гa�Ƃ��đn�����ꂽ�B ���O�{�̊O�ςȂǖʖڂ���V�����Гa�̑��c�Ɋւ��A�u���s�������_�������i�O���v�ɂ��A�w�������͐̂���C�l�Ɍ����g�ɂ������ĉ��₷���B�Гa���j�������Ƃ��͈��|���i�ƍ����S�i������ɏ�\���A�C���������錚�O���������A����͎ЉƂ̗͂��y�ѓ�̂ŁA�i�O�̎��͂���������I�����B�]���_�a�ȊO�����ł������̂����̓x�͂��ׂ��O�畘�ɉ��߁A�Гa���Ԑ��𑝂��A�V�����A�܂����������ʼnؗ������Ƃ����B����j���̎��͕��S���傫������̂ŁA�����C���̐��ɂȂ炢�A���|����d�C�J�C�̌��ɂ��C������悤�ɂ��ꂽ���x�Ƃ���܂��B �i�Q�ƁF�u�{�����j�@�����Ғn���I�s�T�v�j

���g�t�J��Ɣ����염��̕ϑJ �m���O�N�i1168�j�\�ꌎ���A�������ɂ���āA���̎��_�Ƃ��āA�����M�̑Ώۂł��錵���_�Ђ��C��Гa�Ƃ��đn�����ꂽ���͎Гa���͂ނ悤�ɗ���͗��ꍞ��ł����ƍl�����Ă���B  �Q�l�F�u�ɓs�v�����_�ЎЖ����@����7�N�����@�����H�j ���q�����1300�N5��4���A�����2�����A����3�����̋����˂��A �ɓs�Ж����a���c����������v�@�@������N�l���\�ܓ��i��莛�����ꍆ�j �����������\�ԁ@�@���Z��l�l���܍� �@�@�@�������O�����\���ԁ@�@�@���ܐΔ��l������ �@�@�@�͉������O���]�@�@�@�@�@�S��\��Όܓl �@�@�@�@�i�r�����j �@�@�@�@����V��F�܊Ԏl�ʁ@�@�@��S�l�\�Z�Έ�l�� �@�i�r�����j ������N4���\�ܓ��@�@�@�O��H�U�ʍ������d�ق� �i�L�����j�Ñ㒆�������ҁ@�V�����j

���q�����1300�N5��4���A�����2�����A����3�����̋����˂��A��������3���]������ׂ̌��ς�ɓ���B�g�t�J��̉͌��͒������̓����A������̉͌��͔���������ƍl�����Ă���B �Â��͗��삪�_�Ђ̒����n�ł�����}�l�ɒ��ڒ�������ł������߁A����̗���Ɖ����ł���g������ɓy�����^��ŁA�Гa���ӂ̓y�n�������Ȃ�A�������Ɩ{�Г����݂̊��͂����肳���āA����������K�v�ɂȂ����ƍl������B���̂悤�ȎЉ�̗v���ɂ��A�����ł́A��̕t���ւ��ȂNJ������̊g�[���}���ꂽ����Əd�Ȃ����̂ł͂Ȃ����B��������3���]�Ƃ�19.64�`�i1��60�ԁE109�b�B3����180�ԁ~109�b��19,636�b��19.64�`�j�ɂ�����A���悻20�`�̐����͂ƂĂ���|����ȍH���ŁA�_�����y�������͐��ی��Ƌ��ɁA�����̑�n�����g�����������H�A�͐�A���Ȃǐ�����Փ����`�������C���t�������̈Ӗ����������̂ł͂Ȃ����ƍl������B �i���㗬����g�t�J���\�������������\��������������ƌĂԁB�j

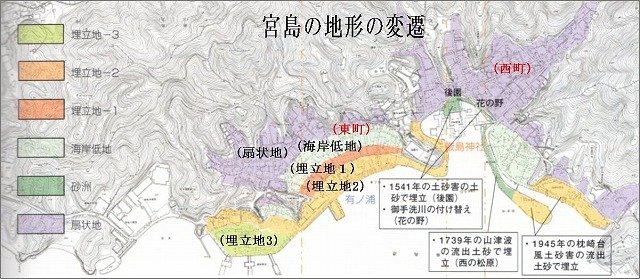

���[���o���̋L�^ �w�[���o��70���x�Ɂu��{�n�ω����V���@�@���V���\�N�܌��l�������m�o���R�̓N���A�Г������n�}�����A�O�����O�������y���A�P�A�V����N���������Ē��A��{���ڕ����A��N���m���m�Ē����A�ԍ������O�V�o�����s�E�E�]�X�v�Ƃ���܂��B�i�L�����j�Ñ㒆�������ҁ@�V�����j �V���\�N�܌��l�E�����i1541�N5��29���E6��11���j�A����i�g�t�J��E������j���痬�o������ʂ̓y���͖{�Ќ�w���{�n���i�ω����E�ē������j�߁A������ł͈��i�R�b���j�قǂ��͐ρB���R���g�t�J��̗��ꂪ�A����_�Ќ�w���琼�ɕς��B  �^����l�\�N���o���V����N�i1581�j�y���̏����A�n�`�̐������n�܂�A���̎��̓y����

�������l�N�i1739�j����^��������Ȓ�h�u���̏����v�z�� �����l�N�i1739�j����^���������_�Ћ����߂܂��B �����l�N�i1739�j�̑�^����́A�u�F�т̏F�v�����ڊC�ɐڂ��Ȃ��Ȃ�A��莛�����ɂ͏Z�g�_�Ђ��������A���̕ӂ�ɐ�Ζ傪����A������������܂őD�ʼn^�сA���g�������悤�ł��B ���̌�A�������N�i1741�j�t�A�L���̍�����㉮�A�S���i���낪�˂�j�A�O�����A�������Ȃǂ������𓊂��A�k���̍r�Q��h���A���q�D�������ɕւ��邽�ߓy�����^����V����50��i��152�b�j�ɂ���Ԓ�h�����z���܂����B�������āA����r�i�咹�����{�Б��̓��]�̐_���n�j���������ɂ���Ă͂��܂ꂽ����Ȓ�h�ł���u���̏����v���ł����̂ł��B  ����������̍ЊQ�̗��j �{���̒n�`�́A�u�g�t�J��v�Ɓu������v����̓y���ЊQ�ɂ���āA���̕ϑJ���݂邱�Ƃ��ł��܂��B�ЊQ�̗��j�́u�{�����j���_�ҁE���z�ҁv�A�u�I��[���o���v�⚎���~�ЂȂǂ̋L�^����A���悻��S�N�����ɁA�������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

�i���g��}�j �����͊C�̖��ߗ��Ăɂ���āA�����͎R�̊R�������Ē����L���Ă������l�q���f����B |