| ◇廿日市に生まれた神童か |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 堀田仁助は、廿日市津和野藩船屋敷に生れた.石見津和野藩士で、幕府の天文測量方として、蝦夷地航海測量に赴き、その先駆者として功績を残した人物である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| ◇藝州廿日市宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 廿日市宿は、石州と藝州の陰と陽の縁を結ぶ「津和野街道」の終着地である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 承久三年(1221)鎌倉幕府御家人 藤原親実以来、約400年続いた桜尾城は、厳島神社神主家の居城、大内、毛利氏とその時代の安芸国佐伯郡の中心であった。天正十五年(1587年)には九州征伐に向かう途中、あの豊臣秀吉も桜尾城に着陣している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 慶長五年(1600年)関が原の戦後、毛利氏が防長へ転封(領地の移し換え)になり、毛利氏支配の終焉に伴い、桜尾城は次第に荒廃していき、樹木が生い茂る小高い山に成り果てる。そして広島藩の御建山 (おたてやま・・・松・杉・檜などの良木の育成が可能な場所は御建山とする方針をとって設定され、そこではどんな木でも伐採を禁じられた。) となった。城址の西方の広大な空き地となった居館跡に寛永八年(1631年)津和野藩の御船屋敷ができた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| ◇藝州津和野藩御船屋敷 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 元和(げんな)六年(1620)石州津和野藩亀井家(4万三千石)は、廿日市に「船着ノ蔵屋敷」を置いた時代はまだ参勤交代や特産の石州和紙の輸送などに利用できるような宿泊・紙倉施設は整備されておらず、廿日市商人の鳥屋七郎右衛門宅に宿泊していた。しかしこれがなにかと不便につき、廿日市町内へ宿泊施設を望んだ津和野藩は、寛永七年(1630)三月二十五日、本陣・庄屋役を仲介にして広島藩へ用地の提供を願い出、翌、寛永八年(1631)五月十八日壱反八畝廿七歩の土地の引渡しとなり、船屋敷は同年完成をみる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 津和野藩特産の石州和紙の主な市場は"大坂" であり、瀬戸内海航路を利用し、兵庫の室津まで輸送する目論見であった。参勤交代時も室津まで海路で進み、のち陸路で江戸へ向かうルートをを設定していた。参勤交代の行列は、津和野街道から西国街道に入り、廿日市の可愛川を渡り町屋に差し掛かると船屋敷まではもうすぐである。凡そ18里余(70㌔余)の距離である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ◇堀田仁助は、 生年を仁助由緒書により修正する | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 仁助は、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 仁助の生年について、最近の調査で『延享四年(1747)正月五日』は間違いであると判明したので、此処に訂正する。(2012/10/14訂正) 『古代文化研究 第十七号』 島根県古代文化センター 2009年3月30日発行 所収.『史料紹介 「蝦夷地開発記」と堀田仁助の由緒書 岡 宏三』によればその全体182頁(所収27頁)下段2行目に次の箇所がある。 (ただし、上段後ろから二行目が文政六癸未(みずのとひつじ)年六月、御在府…云々とあり、同は文政となる。) 一.同(文政)九丙戌(ひのえいぬ)九月、私儀成年八十二才相成、…云々より、1826-82+数え年1加える=1745。 よって、堀田仁助の成年は1745年(延享二年)とし、誕生月日については由緒書に記述なく記載削除とする。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 幼名を兵之助、のちに仁助と改め、泉尹(いずただ)と号した。幼少の頃数理に秀で、十四歳で藩の御船手役所見習に抜擢され、藩務に着いた廿日市の生んだエリートである。宝暦十二年(1762)津和野に帰り、十五歳のとき、勘定所見習に抜擢された。藩の湯永経について数学をに学び、明和元年(1764)十七歳で守居組、十八歳で大納戸手伝、十九歳で川普請手伝として甲州に出向するなど活躍。天明二年(1782)三十五歳のとき、第七代津和野藩主亀井炬貞(かめいのりさだ)に随伴し、江戸に赴いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 仁助の才能は、幕府中枢に知れるところとなり、翌 三十六歳の天明三年(1783)には、幕府天文方に召抱えれた。渋川図書を補佐し、天文学を応用して享和3年、文化五年、文化十四年(1817)と三回暦を作成するなど実績をあげ、次第に重用されるようになる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 仁助は和算家藤田貞資(ふじたさだすけ)に師事し、和算を学び、寛政二年(1790)庚戌二月鎌倉鶴 岡八幡神社に、「関流藤田貞資門人 亀井隠岐守家士 堀田仁助泉尹名」で和算の問題と解答、その解き方を記した扁額を奉納している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| ◇大黒屋光太夫(だいこくやこうだゆう)は、 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 伊勢国白子(しろこ・・・・現三重県鈴鹿市)の港を拠点とした廻船(物資輸送船)千石積みの神昌丸の船長として、船員16名とともに江戸にむけて白子を出帆したところ、遠州灘で暴風雨に襲われ、約7カ月漂流したのち、翌年アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着した。ロシアで生活を続け、帰国嘆願書を提出するが受け入れられず、漂流から約9年半後の寛政四年(1792)ロシアの遣日使節アダム・ラクスマンに随行し根室に帰国できた。アダムの来日目的がロシアの南下政策であったことが次第に明らかとなってきた今、時代は確実に動いていった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| ◇蝦夷地へ出立 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| このことで幕府は蝦夷地に重大な関心を持ち始め、蝦夷地の経営・警備の必要性に迫られた。そのため、江戸から蝦夷地の海上航路の開設が急務となった。三月二十四日に幕府の第一陣が江戸 品川から新造船政徳丸で出立し、六月末に到着。蝦夷地 への迅速な物資輸送の必要を感じた幕府は、渋川図書の補佐で天文方暦作手伝の仁助を起用 し、蝦夷地行きの航路図を製作させることとなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 寛政十一年(1799)六月二七日、品川沖から1460石積の御用船神風丸で蝦夷へ向け出立する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 仁助一行は、その門人河村五郎八、浪人深津小志太、見習木村清蔵、鈴木周助に召使三人、皆川沖右衛門(船頭)ほか三人、水主(かこ)十七人、大工一人、杣(そま・・・木こり)二人の総勢三川沖右衛門(船頭)ほか三人、水主(かこ)十七人、大工一人、杣(そま・・・木こり)二人の総勢三十二人である。オランダ製のイスタラビ・象眼儀・遠視鏡・時計・磁石などが天文方から貸与され、仁助は観測器具 象眼儀・渾天儀・星図鑑・天球儀などを持参。関東・東北地方沿岸部の地形を 船から測量しながら蝦夷に向かった。八月四日、岩手の宮古町に寄り、風待ちのため廿日間の天候の回復を待つ。厚岸に到着したのは八月二十九日であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 九月四日まで当地に滞在したあと、蝦夷地の太平洋沿岸を測量しながら陸路松前に着き、船で津軽の三馬屋港(三厩みんまや)に渡り、江戸までの帰路は、奥州街道経由で、途中各地で天文観測を行い緯度を計測し、十一月十五日に江戸に帰着した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| これまでの江戸から蝦夷地までの航海は、沿岸を目視しながらの往来であったが、仁助達は今回の航海で、宮古から東蝦夷地への外洋航路を開拓したのである。 仁助は、わが国最初の江戸・蝦夷地間の航路図「従江都至東海蝦夷地針路之図」を製作し、幕府に差し出した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 伊能忠敬の第一次測量に先んずる事一年、蝦夷地地図を作成、蝦夷地航海測量の先駆者となった仁助は、忠敬の測量に先鞭を付けた功労が認められ旗本にとの話もあったが、仁助は、旗本登用への話を辞退し、文政九年(1826)、高齢を期に、幕府に辞表願を出す。その時は、幕末末期で明治元年 文明開化の夜明けになる四十二年前のことであった。 翌年、八十歳で津和野へ帰藩し 、た仁助は、森村の養子嘉助の家に落ち着く。そして文政十二年(1829)九月五日八十二歳でその生涯を閉じた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

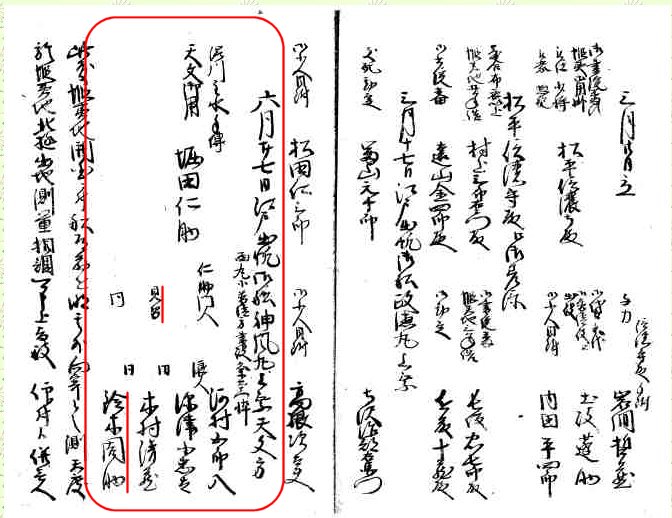

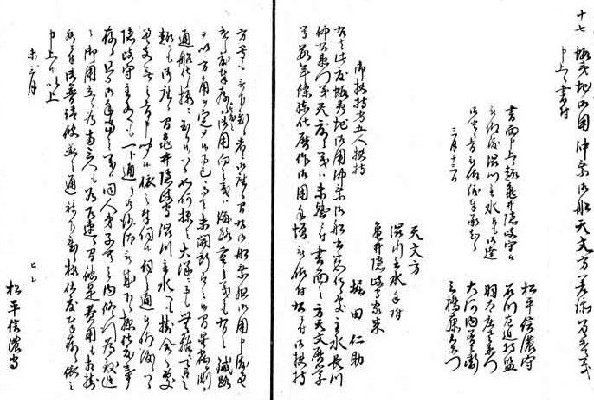

| 仁助の見習 鈴木周助 「蝦夷地開發記」の一部紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 「蝦夷地開發記」は、寛政十一年(1799)幕府の東蝦夷地上地のとき、各地の緯度測量のため現地に派遣された天文御用堀田仁助門弟の鈴木周助の手記 (北大北方資料ー日本北辺関係旧記目録収載) | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 六月廿七日江戸出新造舩神風丸□□天文方 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 渋川図書手傳 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 天文御用 堀田仁助 仁助門人 河村五郎八 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 浪人 深津小志太 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 見習 同 木村清蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 同 同 鈴木周助 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| ◇偉業その評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 対ロシアの警戒に端を発する江戸から蝦夷地への初航路図作成を担った仁助の評価は、あまりにも低すぎはしないだろうか。やはり、お上からの処遇にNOを突きつけたことが最大の要因なのであろうか・・・。仁助という人は他者を蹴落としてでもという出世欲を持ち合わせていなかったのであろう。奥州・蝦夷への伊能忠敬の測量になんら影響はなかったということはあり得ないのであり、いつの日か納得できる歴史的評価がされることをただただ期待するのみである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

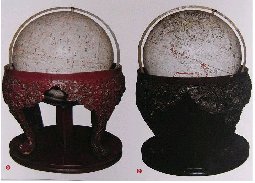

| 仁助は、測量に使用する機器を自ら開発・作成したといわれるが現存しない。残された蝦夷地図、日本地図、世界地図と黄銅製尺度(ものさし)やコンパスなどは、日本学士院に保存されている。津和野大皷谷稲成神社では、仁助が作成した天球儀と地球儀(木製、直径37㎝、1808)を所蔵されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 特筆すべきことに、非公開の三種の地図も所蔵されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 特別小図 堀田仁助写の、亀井侯への帰国土産。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本国地理測量之図 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 東三拾三国沿海測量之図 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 太皷谷稲成神社の「こ」は「鼓」ではなくて「皷」で、「いなり」は「稲荷」でなく「稲成」である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 静かに眠る堀田仁助の墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 覚皇山 永明寺(ようめいじ) (津和野町) | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| (2007/5/24撮影) | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| (2009/11/8記述編集) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 石州津和野藩御船屋敷(廿日市)津和野藩士 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

堀田仁助の事蹟 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ~功名を論ぜられぬ裏事情とは~ | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 廿日市に関連した人物で堀田仁助(兵之助、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 2009年5月中旬Web検索で見付けた「蝦夷往来第9号」所収『堀田仁助の蝦夷地海路測定事蹟 新資料「蝦夷地開発記」に就て 高倉新一郎』を北海道江別市情報図書館に複写依頼して入手。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| ◇史料から知り得た真相について |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 1)昭和7年1月古書店・尚古堂書店発行「蝦夷往来第9号」に就て北大教授高倉新一郎氏は、文化元甲子年(1804)十一月源中なる人物が鈴木から借写したもので、仁助に |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 ) 津和野藩士宮崎 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 3)「休明光記巻之1」文化四年(1807)刊では、乗ったはずの仁助のことが一つも見当たらない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| これらを踏まえ、岡宏三氏の紹介誌を参考に、仁助の事蹟の裏事情に何があったのかその真相に迫ってみたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

堀田仁助泉尹由緒 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

生国芸州廿日市 伊藤嘉助(伊藤嘉平衛次男) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

生国芸州廿日市 堀田仁助 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

天明二 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

於江戸 公儀御役所罷出相勤申候 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

寛政五 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

御老中松平伊豆守様 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

亀井隠岐守家来 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 堀田仁助 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

右、暦作御用手伝相勤候内、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

御扶持方五人扶持被下候間(おんふちがたごにんぶちくだされそうらえあいだ) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

可被得其意候(そのいそうらえべし) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

右御扶持方被下置候趣、布施三郎右衛門殿被被渡候 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

寛政十一 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

亀井隠岐守家来 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

堀田仁助 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

右、先達而天文方江出役致候処、此度蝦夷地江御用二 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

付被遣候間、其段可被申付候、尤掛り之面々可被談候 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

右蝦夷地御用二被差遣候趣牧図書殿被仰渡候 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

同年三月十九日右蝦夷地江罷越候二付御公儀御目録金拾両被下置候支度 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 次第出立可仕之処海上御用之儀御船新造 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

十五日帰府仕候 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| (以上「古代文化研究第17号」所収『資料紹介「蝦夷地開発記」と堀田仁助の由緒書 岡宏三』より引用) | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

◇ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 執政安藤 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 蝦夷地取締御用掛の五人の有司(官吏)の筆頭に松平信濃守忠明が選ばれたことについては、寛政十年(1798)十二月に、幕府 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| こうした緊迫した北辺の状況の中、会所(漁場など)の運営、道路開削、橋建設、渡船場設置、宿駅・ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ●第一陣 御用舩「成徳丸」派遣 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 蝦夷地への往来は |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 寛政十一年(1799)三月末には、東蝦夷地の経営にあたる富山元十郎、高橋次太夫、松田仁三郎、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

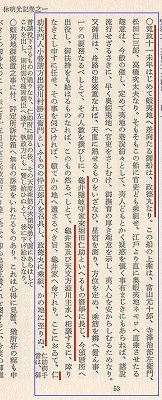

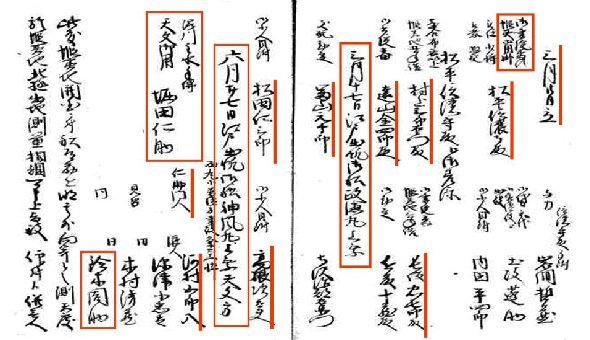

●「休明光記巻之1」の堀田仁助一行「政徳丸」乗船の錯誤のこと |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 昭和7年1月に発行された「蝦夷往来第9号」所収の「高倉・堀田仁助の蝦夷地海路測定事績」で高倉新一郎は「休明光記巻之1」文化4年(1807)刊では、乗ったはずの仁助のことが一つも見当たらない。これらの疑問は、「蝦夷地開発記」の記事により氷解された。それは新船「神風丸」であると指摘しています(「休明光記巻之1」錯誤の個所)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

(「休明光記巻之1」錯誤の個所 ※拡大図) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

先に記した仁助の見習 鈴木周助「蝦夷地開發記」の日程(12/42頁)を見ると明らかです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

三月廿日立 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 御書院番 蝦夷御用掛 松平信濃守自身は、堀田仁助に寛政十一年(1799)三月十三日蝦夷地測量を命じ、自らは、三月二十日、寄合村上三郎右衛門、西丸小姓組遠山金四郎、西山書院番長坂忠七郎を |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

三月十七日江戸出帆 御舩政徳丸上乗 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

富山元十郎、高橋次太夫、松田仁三郎ら |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

六月廿七日江戸出帆 御舩神風丸上乗天文方 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

渋川主水手傳 天文御用 堀田仁助 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

西丸小普請方書役粂右衛門 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

仁助門人 浪人 深津小忠太 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

見習 同 木村清蔵 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

同 同 鈴木周助 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

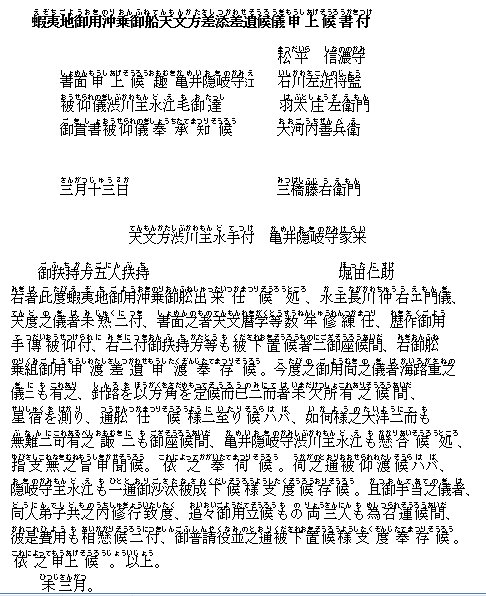

| ◇堀田仁助に蝦夷地海路測定の幕命史料発見 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 堀田仁助の由緒(2~4頁)にある寛政十一己未年三月十三日付蝦夷地測定の幕命は、北海道大学附属図書館 北方資料室のデータベース「休明光記」の「休明光記附録1」に見つける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| (休明光記附録1/ 羽太正養 全59-60頁の原文を画像ソフトで1頁に加工) | |||||||||||||||||||||||||||||||

| ※7行目に三月十三日とある | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

江戸とアッケシ間の航路、ことに本州から沖を乗切る船路は |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

しかし不思議なのは、五人の蝦夷地取締御用掛の当事者であるエリートの |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

尚、『休明光記』(1807年刊)とは、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

「休明光記」昭和53年刊によれば、公文書はその附録に記録しているようですが、「休明光記附録1」は県立図書館には所蔵されていません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| そこで探し求めた「忠敬と蝦夷地派遣の幕吏たち 堀江敏夫」の活字体に起した「蝦夷地御用沖乗御船天文方差添差遺候儀申上候書付」を引用します。 http://www.inopedia.jp/img/f_users/r_107830742img20100511141040.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||

此の幕命は津和野町・廿日市市両町史にも紹介されていない、貴重な史料と云えるその書付の詳細を見ると |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

亀井隠岐守に書面で趣旨を申し上げます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

六月廿七日晴未刻御舩神風丸出帆二付 大茶舩二艘[但し一艘五人掛 船頭一人水主四人宛] 御用之御印を付 築地門跡へ着ス御用物積入但し御用物之御品左之通 於 御本丸若年寄衆立花出雲守殿 象眼義 二糸義 右茶舩江積入其外堀田仁助荷物并弟子共之荷 神風丸江乗移候 神風丸御舩今年相劦浦賀二おゐて出来スル新舩ナリ 帆柱四尺角二テ長サ十八間半 御舩神風丸朱塗唐舩造り左之品カサリ置 上乗天文方御用堀田仁助 同門弟四人 川村五郎八 深津 小忠太 木村清蔵 鈴木周助 其外召使三人 上下〆八人 御船頭三人 御船手頭向井将監殿組同心長川仲右衛門 長蔵長三郎 小野覚五郎 并水主十七人 舟大工壱人 伊豆国之者作次郎 信劦木曾之者杣壱人三右衛門遠劦 より杣壱人久蔵 右両人ハ於蝦夷地椎茸出生見分之由 都合三十一人乗

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ●三月十三日幕命より104日 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

寛政十一年(1799)三月十三日幕命を受け、六月廿七日出立する間の事情がなぜか空白です。 堀田仁助は三月十三日の幕命より、出立する三ヶ月もの期間の幕府との交渉、幕府からの指示、渡航に際しての測量器具の準備等の事情について一切触れていません。仁助の自筆文書などは残されていないので、仁助の“事に対する決意”、心情などは不詳です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ●寛政十一年(1799)六月廿七日、築地で乗船 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 翌廿八日、朱塗唐舩、二の丸の帆、御用旗、アヲ・クロ・アカ・シロ・キの五色の吹き流しをなびかせて、品川沖に停泊している派手な御用舩「神風丸」に乗込むのです。 此の度の船頭は天明以来御用船の船頭として蝦夷地各地を乗廻した手練れ(腕利き)の長川沖右衛門や変わったところで蝦夷地名産の椎茸を見分けに行く杣(木こり)が二人同船しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

・・・・八月廿九日晴暁方蝦夷山速に見る夕方大黒嶋江入無程東蝦夷地アツケシと云所へ申刻入津春(にゅうつす)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

寛政十一 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

と天文方御用堀田仁助門弟鈴木周助の手記 「蝦夷地開発記」は松前で筆を止んでいます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

堀田仁助は御用舩「政徳丸」の |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

その手記最終頁に、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

◇歴史の陰に葬り去られた正に衝撃の真実のか |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

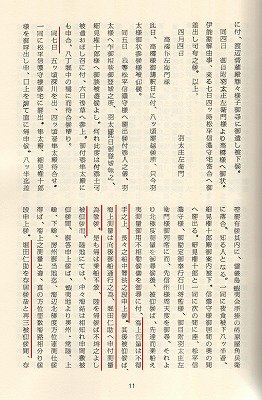

史料から知り得た事実、それは仁助が東蝦夷地航路開拓の翌年、寛政十二年(1800)「伊能忠敬の蝦夷地第一次測量 幕府への交渉記(測量日記第一巻)」四月七日の項上下段(下図加工図)にあります。そこには明らかに“仁助の功成り名遂げられぬ要因”が行間から読み取れるのです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

伊能忠敬の「測量日記第1巻」4月7日の項 11~12頁 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

※拡大図 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

寛政十二年(1800)四月四日 目付 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 先の「堀田仁助へ測量 これには堀田仁助と伊能勘解由の両師の天文方内部における権力関係が色濃く反映されているとしか考えられません。 信濃守と高橋至時の策略が裏に存在するのではないか。 忠敬は寛政十二年二月から四月十四日、広義のお墨付を得る二ヶ月の間、幾度となく蝦夷地取締御用掛の松平信濃守、石川左近将監、羽太庄左衛門などと会合し、最大の課題である海路を陸路にと、結局はよきに計らってもらっているのです。 一番船の「政徳丸」の失敗に、主流派の高橋至時派を派遣し、再び失敗するようなことがあれば、蝦夷地取締御用掛松平信濃守らは、その面子を保てない。露払いとして仁助が万が一失敗しても、斜陽の名のこと故と言い逃れできる逃げ道を確保しつヽ、功名は求めたい心情であったのではないかと考えます。 当時、渋川正清(主水)のもとで十六年間、暦作御用として補佐していた仁助を、幕府天文方として東蝦夷への直通航路を開拓するための大事業をなすため、名もなき身分でありながら、その途の専門家として乗り込ませたのには、このような背景があったと考えられるのです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

渋川 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| (2012/4/5追記) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 戻る Top | |||||||||||||||||||||||||||||||